Testosteron und Alter: Was hinter der männlichen Andropause steckt

Wie sich der Testosteronspiegel im Laufe des Lebens verändert – und was Männer für ihre Hormonbalance tun können

Testosteron spielt eine Schlüsselrolle für Energie, Muskelkraft und Vitalität – doch mit dem Alter verändert sich der Hormonhaushalt. Wir schauen uns hier genauer an, wie dieser Prozess abläuft und was Männer tun können, um im Gleichgewicht zu bleiben.

Mit zunehmendem Alter durchlaufen Männer hormonelle Veränderungen – oft schleichend, aber mit spürbaren Auswirkungen. Im Volksmund spricht man gelegentlich von der “männlichen Menopause” oder Andropause. Medizinisch präziser ist der Begriff Late-Onset Hypogonadismus (LOH) oder altersbedingter Testosteronmangel. Anders als bei der weiblichen Menopause handelt es sich hier nicht um einen abrupten Stopp der Hormonproduktion, sondern um eine graduelle Abnahme über Jahrzehnte. Wie stark dieser Rückgang empfunden wird, hängt von genetischen, gesundheitlichen und lebensstilbedingten Faktoren ab.

Warum Testosteron im Alter abnimmt

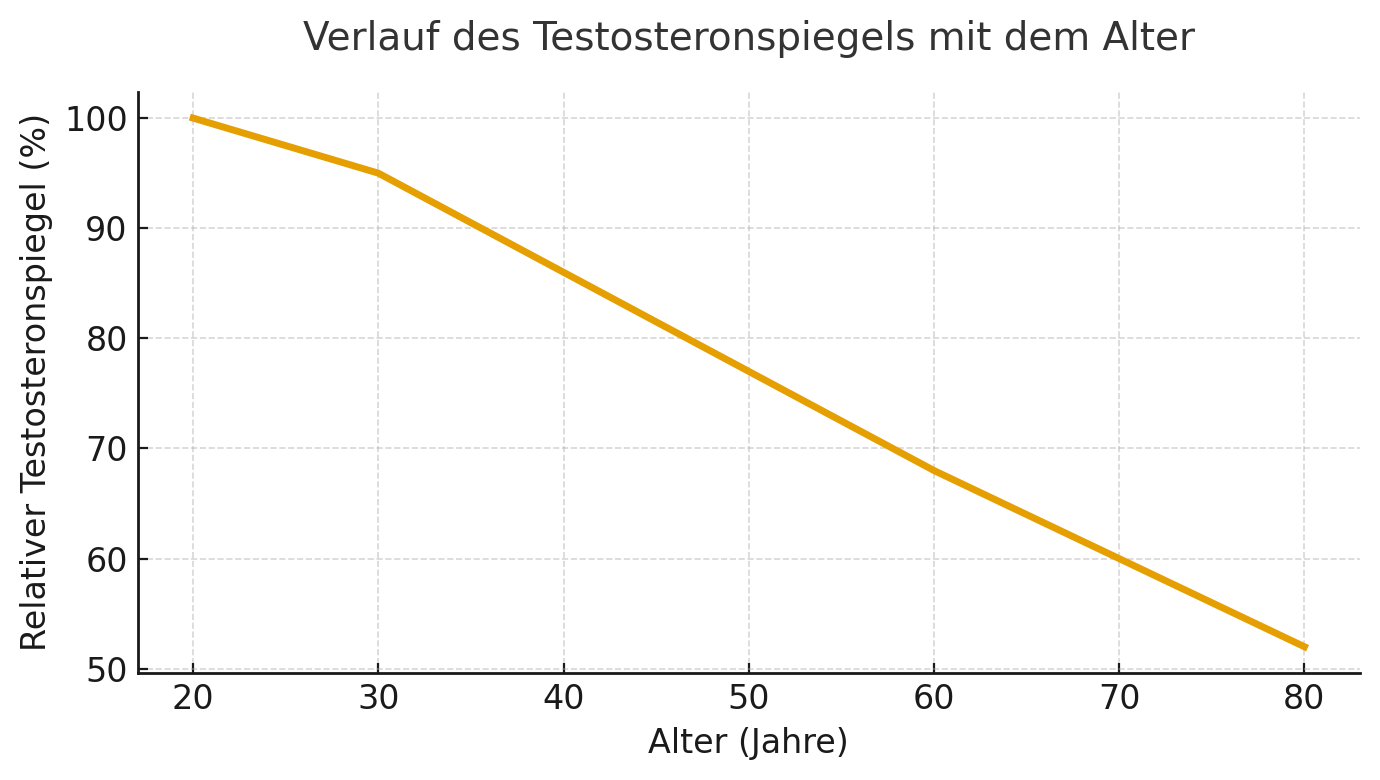

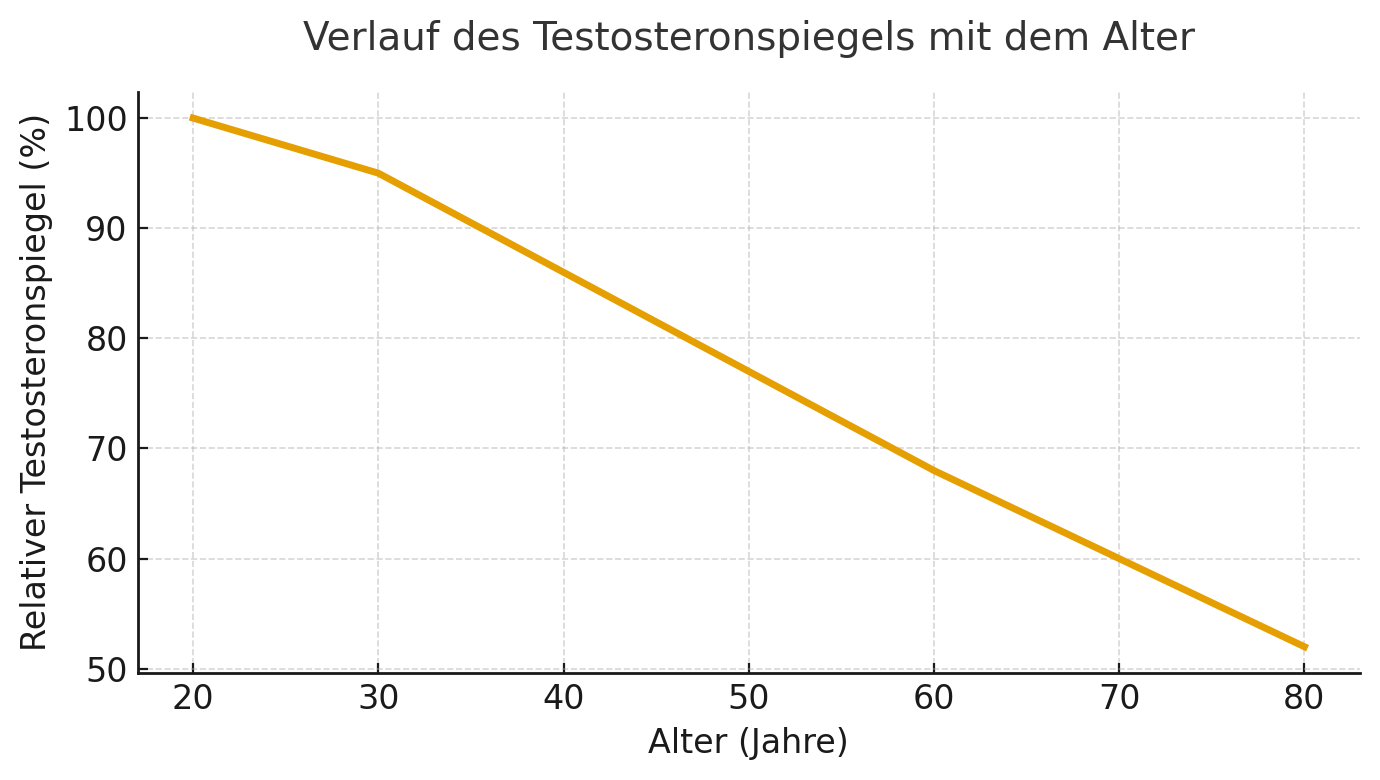

Der Rückgang des Testosteronspiegels im Alter ist gut dokumentiert. Bereits ab dem 30. Lebensjahr sinkt der durchschnittliche Gesamttestosteronwert um etwa ein Prozent pro Jahr – ein Wert, der in mehreren Langzeitstudien bestätigt wurde (NEJM, 2010). Der Prozess verläuft jedoch nicht gleichmäßig und wird von zahlreichen biologischen und lebensstilbedingten Faktoren beeinflusst:

- Verminderte Aktivität der Zellen

Die Leydig-Zellen in den Hoden, die für die Testosteronproduktion verantwortlich sind, verlieren im Laufe der Jahre an Reaktionsfähigkeit auf hormonelle Signale. Altersbedingte Veränderungen in der Durchblutung und Zellstruktur beeinträchtigen die Produktion zusätzlich.

- Störungen im hormonellen Regelkreis

Der Hypothalamus-Hypophysen-Testis-Regelkreis steuert die Ausschüttung von GnRH und LH – Hormonen, die die Testosteronproduktion anregen. Mit zunehmendem Alter wird dieser Regelmechanismus weniger effizient (Eur. J. Endocrinol., 2014).

- Anstieg des Sexualhormon-bindenden Globulins (SHBG)

Je höher der SHBG-Spiegel, desto weniger “freies”, also biologisch aktives Testosteron steht zur Verfügung. Mit dem Alter steigt SHBG oft deutlich an, was die Wirkung des Hormons zusätzlich mindert.

- Mitochondriale Veränderungen

Mitochondrien, die Energielieferanten der Zellen, spielen auch bei der Hormonproduktion eine Rolle. Ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit den Jahren ab, wodurch auch die Testosteronsynthese beeinträchtigt wird (Int. J. Mol. Sci., 2022).

- Lebensstilfaktoren

Übergewicht, Bewegungsmangel, chronische Entzündungen und Insulinresistenz können den Hormonspiegel zusätzlich senken. Männer mit metabolischem Syndrom oder Typ-2-Diabetes haben im Schnitt deutlich niedrigere Testosteronwerte (J. Sex. Med., 2018).

Symptome & mögliche Auswirkungen

Ein niedriger Testosteronspiegel kann viele Facetten haben – körperlich, psychisch und kognitiv:

- Sexuelle Funktion: geringere Libido, weniger spontane Erektionen, verminderte Fruchtbarkeit

- Körperzusammensetzung: Verlust von Muskelmasse, Zunahme des Bauchfetts

- Knochengesundheit: erhöhte Anfälligkeit für Osteoporose

- Stoffwechsel: erhöhtes Risiko für Insulinresistenz, Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Mentale Aspekte: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen, kognitive Einbußen

Einige Studien zeigen, dass Männer mit niedrigem Testosteron ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen und eine reduzierte Lebenserwartung aufweisen. Ob dies kausal oder begleitend ist, wird aktuell intensiv erforscht.

Diagnose: Wann ein Arztbesuch sinnvoll ist

Nicht jeder Rückgang des Testosterons erfordert eine Behandlung. Bestimmte Anzeichen können jedoch darauf hinweisen, dass eine Abklärung sinnvoll ist:

- anhaltende Müdigkeit oder verminderte Belastbarkeit

- Libidoverlust oder Erektionsstörungen

- abnehmende Muskelkraft oder unerklärliche Gewichtszunahme

- depressive Verstimmung oder Konzentrationsprobleme

Zur sicheren Einschätzung ist eine ärztliche Untersuchung erforderlich. Sie umfasst in der Regel Bluttests (Gesamt- und freies Testosteron, LH, SHBG) sowie die Bewertung begleitender Symptome und möglicher Ursachen – etwa Schlafmangel, Medikamente oder chronische Erkrankungen.

Was hilft: Lebensstil vor Hormontherapie

Bevor über eine Testosteronersatztherapie (TRT) nachgedacht wird, stehen Lebensstilmaßnahmen im Vordergrund. Viele der Faktoren, die den Hormonhaushalt beeinflussen, lassen sich selbst positiv verändern:

- Krafttraining & Bewegung

Regelmäßige körperliche Aktivität – besonders Widerstands- oder Intervalltraining – kann die körpereigene Testosteronproduktion anregen und Körperfett reduzieren.

- Gewichtsmanagement

Viszerales Bauchfett wirkt hormonell „hemmend“ und verstärkt den Abbau von Testosteron. Bereits moderate Gewichtsreduktion kann messbare Verbesserungen bewirken.

- Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend gesunden Fetten (z. B. aus Fisch, Nüssen, Olivenöl), Proteinen und Mikronährstoffen wie Zink, Magnesium und Vitamin D unterstützt die Hormonbalance.

- Schlaf & Stressregulation

Chronischer Stress (Cortisolüberschuss) und Schlafmangel sind bekannte Testosteronkiller. Eine gute Schlafhygiene und Entspannungstechniken können spürbar helfen.

Gut zu wissen

Ein zu niedriger Testosteronspiegel ist nicht automatisch krankhaft. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Laborwerten, Symptomen und allgemeinem Gesundheitszustand.

Testosteronersatz: Nutzen und Risiken

In ausgewählten Fällen kann eine ärztlich überwachte Testosterontherapie (TRT) sinnvoll sein – etwa bei deutlich nachgewiesenem Hormonmangel und ausgeprägten Symptomen. Sie kann zu mehr Muskelkraft, besserer Stimmung und gesteigerter Energie führen, auch die Libido kann sich verbessern.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Eine Testosteronersatztherapie kann den Hämatokrit erhöhen, das Prostatagewebe stimulieren und wirkt möglicherweise auf Herz-Kreislauf-Risiken – die Datenlage dazu ist bislang uneinheitlich.

Daher sollte jede Behandlung individuell abgewogen und regelmäßig ärztlich kontrolliert werden.

Langzeitstudien zeigen, dass die Therapie für viele Männer sicher sein kann, wenn sie medizinisch begleitet wird (WJMH, 2022). Dennoch bleibt sie eine Option – keine Routine.

Fazit

Der altersbedingte Rückgang des Testosterons ist ein natürlicher Prozess – er bedeutet jedoch nicht zwangsläufig einen Verlust von Vitalität oder Lebensqualität. Vieles lässt sich durch Bewegung, Ernährung und Schlaf positiv beeinflussen.

Wichtig ist, Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und bei deutlichen Symptomen eine ärztliche Abklärung zu veranlassen. Eine gezielte Therapie kann hilfreich sein – sie sollte jedoch nie der erste Schritt sein.

Ein ausgeglichener Hormonhaushalt ist kein Garant für Langlebigkeit, aber ein wesentlicher Baustein. Wer auf ausreichend Bewegung, erholsamen Schlaf und eine ausgewogene Ernährung achtet, stärkt damit auch die hormonelle Balance im Alter.

Referenzen

- Harman, S.M. et al. (2001). Longitudinal Effects of Aging on Serum Total and Free Testosterone Levels in Healthy Men. J. Clin. Endocrinol. Metab., 86(2):724–731. DOI:10.1210/jcem.86.2.721

- Wu, F.C.W. et al. (2010). Identification of Late-Onset Hypogonadism in Middle-Aged and Elderly Men. N. Engl. J. Med., 363:123–135. DOI:10.1056/NEJMoa0911101

- Ramasamy, R. et al. (2014). Mechanisms in Endocrinology: The Hypothalamic–Pituitary–Gonadal Axis and Aging.Eur. J. Endocrinol., 171(4):R173–R182. DOI:10.1530/EJE-14-0461

- Chen, C.H. et al. (2022). Mitochondrial Dysfunction and Testosterone Deficiency: Molecular Insights into Leydig Cell Aging. Int. J. Mol. Sci., 23(7):3535. DOI:10.3390/ijms23073535

- Corona, G. et al. (2018). Testosterone and Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis Study. J. Sex. Med., 15(9):1269–1282. DOI:10.1016/j.jsxm.2018.06.013

- Traish, A.M. (2022). Testosterone Therapy in Men with Hypogonadism: An Update and Critical Review. World J. Men's Health, 40(3):356–381. DOI:10.5534/wjmh.220171

- Grossmann, M. (2018). Hypogonadism and Male Obesity: Focus on Unresolved Questions. Clin. Endocrinol., 89(1):11–21. DOI:10.1111/cen.13724

- Kelly, D.M. & Jones, T.H. (2015). Testosterone and Cardiovascular Risk in Men. Front. Horm. Res., 46:1–20. DOI:10.1159/000381964

- Haider, A. et al. (2020). Ten-Year Safety Data on Testosterone Therapy in Hypogonadal Men. Aging Male, 23(5):682–694. DOI:10.1080/13685538.2019.1664083

- Almeida, O.P. et al. (2020). Testosterone and Cognitive Function in Older Men: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Alzheimer’s Dis., 74(3):593–606. DOI:10.3233/JAD-191068

Publiziert

13.10.2025

Kategorie

Health

Experte

Testosteron spielt eine Schlüsselrolle für Energie, Muskelkraft und Vitalität – doch mit dem Alter verändert sich der Hormonhaushalt. Wir schauen uns hier genauer an, wie dieser Prozess abläuft und was Männer tun können, um im Gleichgewicht zu bleiben.

Mit zunehmendem Alter durchlaufen Männer hormonelle Veränderungen – oft schleichend, aber mit spürbaren Auswirkungen. Im Volksmund spricht man gelegentlich von der “männlichen Menopause” oder Andropause. Medizinisch präziser ist der Begriff Late-Onset Hypogonadismus (LOH) oder altersbedingter Testosteronmangel. Anders als bei der weiblichen Menopause handelt es sich hier nicht um einen abrupten Stopp der Hormonproduktion, sondern um eine graduelle Abnahme über Jahrzehnte. Wie stark dieser Rückgang empfunden wird, hängt von genetischen, gesundheitlichen und lebensstilbedingten Faktoren ab.

Warum Testosteron im Alter abnimmt

Der Rückgang des Testosteronspiegels im Alter ist gut dokumentiert. Bereits ab dem 30. Lebensjahr sinkt der durchschnittliche Gesamttestosteronwert um etwa ein Prozent pro Jahr – ein Wert, der in mehreren Langzeitstudien bestätigt wurde (NEJM, 2010). Der Prozess verläuft jedoch nicht gleichmäßig und wird von zahlreichen biologischen und lebensstilbedingten Faktoren beeinflusst:

- Verminderte Aktivität der Zellen

Die Leydig-Zellen in den Hoden, die für die Testosteronproduktion verantwortlich sind, verlieren im Laufe der Jahre an Reaktionsfähigkeit auf hormonelle Signale. Altersbedingte Veränderungen in der Durchblutung und Zellstruktur beeinträchtigen die Produktion zusätzlich.

- Störungen im hormonellen Regelkreis

Der Hypothalamus-Hypophysen-Testis-Regelkreis steuert die Ausschüttung von GnRH und LH – Hormonen, die die Testosteronproduktion anregen. Mit zunehmendem Alter wird dieser Regelmechanismus weniger effizient (Eur. J. Endocrinol., 2014).

- Anstieg des Sexualhormon-bindenden Globulins (SHBG)

Je höher der SHBG-Spiegel, desto weniger “freies”, also biologisch aktives Testosteron steht zur Verfügung. Mit dem Alter steigt SHBG oft deutlich an, was die Wirkung des Hormons zusätzlich mindert.

- Mitochondriale Veränderungen

Mitochondrien, die Energielieferanten der Zellen, spielen auch bei der Hormonproduktion eine Rolle. Ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit den Jahren ab, wodurch auch die Testosteronsynthese beeinträchtigt wird (Int. J. Mol. Sci., 2022).

- Lebensstilfaktoren

Übergewicht, Bewegungsmangel, chronische Entzündungen und Insulinresistenz können den Hormonspiegel zusätzlich senken. Männer mit metabolischem Syndrom oder Typ-2-Diabetes haben im Schnitt deutlich niedrigere Testosteronwerte (J. Sex. Med., 2018).

Symptome & mögliche Auswirkungen

Ein niedriger Testosteronspiegel kann viele Facetten haben – körperlich, psychisch und kognitiv:

- Sexuelle Funktion: geringere Libido, weniger spontane Erektionen, verminderte Fruchtbarkeit

- Körperzusammensetzung: Verlust von Muskelmasse, Zunahme des Bauchfetts

- Knochengesundheit: erhöhte Anfälligkeit für Osteoporose

- Stoffwechsel: erhöhtes Risiko für Insulinresistenz, Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Mentale Aspekte: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen, kognitive Einbußen

Einige Studien zeigen, dass Männer mit niedrigem Testosteron ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen und eine reduzierte Lebenserwartung aufweisen. Ob dies kausal oder begleitend ist, wird aktuell intensiv erforscht.

Diagnose: Wann ein Arztbesuch sinnvoll ist

Nicht jeder Rückgang des Testosterons erfordert eine Behandlung. Bestimmte Anzeichen können jedoch darauf hinweisen, dass eine Abklärung sinnvoll ist:

- anhaltende Müdigkeit oder verminderte Belastbarkeit

- Libidoverlust oder Erektionsstörungen

- abnehmende Muskelkraft oder unerklärliche Gewichtszunahme

- depressive Verstimmung oder Konzentrationsprobleme

Zur sicheren Einschätzung ist eine ärztliche Untersuchung erforderlich. Sie umfasst in der Regel Bluttests (Gesamt- und freies Testosteron, LH, SHBG) sowie die Bewertung begleitender Symptome und möglicher Ursachen – etwa Schlafmangel, Medikamente oder chronische Erkrankungen.

Was hilft: Lebensstil vor Hormontherapie

Bevor über eine Testosteronersatztherapie (TRT) nachgedacht wird, stehen Lebensstilmaßnahmen im Vordergrund. Viele der Faktoren, die den Hormonhaushalt beeinflussen, lassen sich selbst positiv verändern:

- Krafttraining & Bewegung

Regelmäßige körperliche Aktivität – besonders Widerstands- oder Intervalltraining – kann die körpereigene Testosteronproduktion anregen und Körperfett reduzieren.

- Gewichtsmanagement

Viszerales Bauchfett wirkt hormonell „hemmend“ und verstärkt den Abbau von Testosteron. Bereits moderate Gewichtsreduktion kann messbare Verbesserungen bewirken.

- Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend gesunden Fetten (z. B. aus Fisch, Nüssen, Olivenöl), Proteinen und Mikronährstoffen wie Zink, Magnesium und Vitamin D unterstützt die Hormonbalance.

- Schlaf & Stressregulation

Chronischer Stress (Cortisolüberschuss) und Schlafmangel sind bekannte Testosteronkiller. Eine gute Schlafhygiene und Entspannungstechniken können spürbar helfen.

Gut zu wissen

Ein zu niedriger Testosteronspiegel ist nicht automatisch krankhaft. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Laborwerten, Symptomen und allgemeinem Gesundheitszustand.

Testosteronersatz: Nutzen und Risiken

In ausgewählten Fällen kann eine ärztlich überwachte Testosterontherapie (TRT) sinnvoll sein – etwa bei deutlich nachgewiesenem Hormonmangel und ausgeprägten Symptomen. Sie kann zu mehr Muskelkraft, besserer Stimmung und gesteigerter Energie führen, auch die Libido kann sich verbessern.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Eine Testosteronersatztherapie kann den Hämatokrit erhöhen, das Prostatagewebe stimulieren und wirkt möglicherweise auf Herz-Kreislauf-Risiken – die Datenlage dazu ist bislang uneinheitlich.

Daher sollte jede Behandlung individuell abgewogen und regelmäßig ärztlich kontrolliert werden.

Langzeitstudien zeigen, dass die Therapie für viele Männer sicher sein kann, wenn sie medizinisch begleitet wird (WJMH, 2022). Dennoch bleibt sie eine Option – keine Routine.

Fazit

Der altersbedingte Rückgang des Testosterons ist ein natürlicher Prozess – er bedeutet jedoch nicht zwangsläufig einen Verlust von Vitalität oder Lebensqualität. Vieles lässt sich durch Bewegung, Ernährung und Schlaf positiv beeinflussen.

Wichtig ist, Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und bei deutlichen Symptomen eine ärztliche Abklärung zu veranlassen. Eine gezielte Therapie kann hilfreich sein – sie sollte jedoch nie der erste Schritt sein.

Ein ausgeglichener Hormonhaushalt ist kein Garant für Langlebigkeit, aber ein wesentlicher Baustein. Wer auf ausreichend Bewegung, erholsamen Schlaf und eine ausgewogene Ernährung achtet, stärkt damit auch die hormonelle Balance im Alter.

Referenzen

- Harman, S.M. et al. (2001). Longitudinal Effects of Aging on Serum Total and Free Testosterone Levels in Healthy Men. J. Clin. Endocrinol. Metab., 86(2):724–731. DOI:10.1210/jcem.86.2.721

- Wu, F.C.W. et al. (2010). Identification of Late-Onset Hypogonadism in Middle-Aged and Elderly Men. N. Engl. J. Med., 363:123–135. DOI:10.1056/NEJMoa0911101

- Ramasamy, R. et al. (2014). Mechanisms in Endocrinology: The Hypothalamic–Pituitary–Gonadal Axis and Aging.Eur. J. Endocrinol., 171(4):R173–R182. DOI:10.1530/EJE-14-0461

- Chen, C.H. et al. (2022). Mitochondrial Dysfunction and Testosterone Deficiency: Molecular Insights into Leydig Cell Aging. Int. J. Mol. Sci., 23(7):3535. DOI:10.3390/ijms23073535

- Corona, G. et al. (2018). Testosterone and Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis Study. J. Sex. Med., 15(9):1269–1282. DOI:10.1016/j.jsxm.2018.06.013

- Traish, A.M. (2022). Testosterone Therapy in Men with Hypogonadism: An Update and Critical Review. World J. Men's Health, 40(3):356–381. DOI:10.5534/wjmh.220171

- Grossmann, M. (2018). Hypogonadism and Male Obesity: Focus on Unresolved Questions. Clin. Endocrinol., 89(1):11–21. DOI:10.1111/cen.13724

- Kelly, D.M. & Jones, T.H. (2015). Testosterone and Cardiovascular Risk in Men. Front. Horm. Res., 46:1–20. DOI:10.1159/000381964

- Haider, A. et al. (2020). Ten-Year Safety Data on Testosterone Therapy in Hypogonadal Men. Aging Male, 23(5):682–694. DOI:10.1080/13685538.2019.1664083

- Almeida, O.P. et al. (2020). Testosterone and Cognitive Function in Older Men: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Alzheimer’s Dis., 74(3):593–606. DOI:10.3233/JAD-191068

Publiziert

13.10.2025

Kategorie

Health

.svg)